会议背景

二十世纪初,实业家欧内斯特·索尔维创立了索尔维会议。

1911年,第一届索尔维会议在布鲁塞尔召开,以后每3年举行一届。

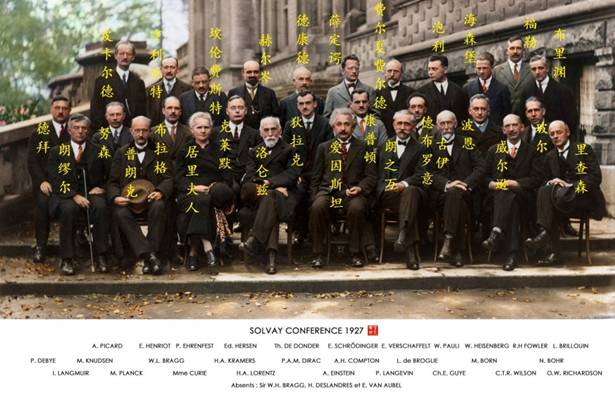

1927年,第五届索尔维会议在比利时布鲁塞尔召开了,因为发轫于这次会议的阿尔伯特·爱因斯坦与尼尔斯·玻尔两人的大辩论,这次索尔维峰会被冠之以"最著名"的称号。

一张汇聚了物理学界智慧之脑的"明星照"则成了这次会议的见证,数十个涵盖了众多分支的物理学家都留下了他们的身影,爱因斯坦、玻尔更是照片的灵魂人物,被称为是物理学的"全明星"合影!

虽然已经过去将近一百年,但是至今没有第二张照片能出其右。

与会人员:

后排左起:A.皮卡尔德(A.Piccard)E.亨利厄特(E.Henriot)P.埃伦费斯特(P.Ehrenfest)

Ed.赫尔岑(Ed.Herzen) Th.顿德尔(德康德)(Th. de Donder)

E.薛定谔(E.Schrodinger) E.费尔夏费尔德(E.Verschaffelt) W.泡利(W.Pauli)

W.海森堡(W.Heisenberg) R.H.否勒(R.H.Fowler) L.布里渊(L.Brillouin )

中排左起:P.德拜(P.Debye) M.克努森(M.Knudsen) W.L.布拉格(W.L.Bragg) H.A.克莱默(H.A.Kramers) P.A.M狄拉克(P.A.M.Dirac) A.H.康普顿(A.H.Compton ) L.德布罗意(L. de Broglie) M.波恩(M.Born) N.玻尔(N.Bchr )

前排左起:I.朗缪尔(I.Langmuir) M.普朗克(M.Planck M.居里夫人(Mme Curie )

H.A.洛伦兹(H.A.Lorentz ) A.爱因斯坦(A.Einstein) P.朗之万(P.Langevin)

Ch.E.古伊(Ch.E.Guye) C.T.R.威尔逊(C.T.R.Wilson)

O.W.里查逊(O.W.Richardson)

爱因斯坦,美籍德国犹太裔,理论物理学家,相对论的创立者,现代物理学奠基人。

1921年获诺贝尔物理学奖,1999年被美国《时代周刊》评选为"世纪伟人"。

爱因斯坦曾经是量子力学的催生者之一,但是他不满意量子力学的后续发展,爱因斯坦始终认为"量子力学(以波尔为首的哥本哈根诠释:"基本上,量子系统的描述是机率的。一个事件的机率是波函数的绝对值平方。")不完备",但苦于没有好的解说样板,也就有了著名的"上帝不掷骰子"的否定式呐喊!爱因斯坦到过世前都没有接受量子力学是一个完备的理论。爱因斯坦还有另一个名言:"月亮是否只在你看着他的时候才存在?"

1927年10月参加第五届布鲁塞尔索尔维物理讨论会,开始同哥本哈根学派就量子力学的解释问题进行激烈论战。发表《牛顿力学及其对理论物理学发展的影响》。

第五届索尔维会议讨论的核心是有关量子力学的,而追溯量子力学就不得不提及一个人,那便是马克斯·普朗克(Max Planck1858~1947,前排左二),德国物理学家,"量子力学之父"。

参加这届索尔维会议时他已经69岁,德高望重,是当然的前辈。

19世纪末,扬弃古典物理学的观念已提上日程。因而消除牛顿力学和麦克斯韦电磁场这两大理论之间的不一致,就成为二十世纪物理学发展的前提。普朗克此时提出了一个大胆的假说,在科学界一鸣惊人。这一假说认为辐射能(即光波能)不是一种连续的流,而是由小微粒组成的。他把这种小微粒叫做量子。普朗克的假说与经典的光学学说和电磁学说相对立,使物理学发生了一场革命,使人们对物质性和放射性有了更为深刻的了解。

荷兰物理学家亨德瑞克·安图恩·洛伦兹(Hendrik Antoon Lorentz,1853-1928,前排左四),在莱顿大学任教期间创立了电子论,并与塞曼因研究磁场对辐射现象的影响,发现塞曼效应,分享了1902年度诺贝尔物理学奖。

1904年他提出著名的洛仑兹变换公式,并指出光速是物体相对于以太运动速度的极限。

洛伦兹不仅是物理学界的明星人物,由于其通晓人文地理,且掌握多门外语,是国际物理学界的各种集会很受欢迎的主持人,此次物理学家的峰会便是由其主持。

这些物理界的明星人物中,有一人还对中国物理学会的成立起过积极的作用,那便是保罗·朗之万(Paul Langevin,1872-1946,前排右四)。

朗之万生于巴黎,1905年他看到爱因斯坦的论文后,对相对论表示了浓烈的兴趣,并和爱因斯坦结下了深挚的友谊。他形象地阐述相对论并作了大量宣传工作,因而有"朗之万炮弹"的美称。

1931年,正值"九一八事变"发生,朗之万受国际联盟委托来中国考察教育,对中国人民的抗日活动表示声援。他甚至呼吁中国物理学界联系起来,催化了当时酝酿已久的中国物理学会成立。朗之万本人也成为中国物理学会第一位名誉会员。

埃伦费斯特(P.Ehrenfest,1880-1933,后排左三),荷兰物理学家。如果说,玻尔的对应原理是在经典物理学和量子力学之间架起的一座桥梁,那么埃伦费斯特的浸渐原理则是两者之间的又一座桥梁。

1906年,埃伦费斯特开始研究普朗克辐射定律的统计力学基础。爱因斯坦对他的思想评价颇高,1914年称埃伦费斯特的原理为"浸渐假说"。玻尔也充分肯定埃伦费斯特的贡献,承认在自己后来的工作中浸渐原理起了很重要的作用。

保罗·阿德里·莫里斯·狄拉克(Paul Adrien Maurice Dirac,1902-1984,中排左五)是一位英国物理学家。他长期从事科学研究,创立量子电动力学;1928年建立"狄拉克方程",即相对论形式的薛定谔方程;这个貌似简单的方程式从理论上预言了正电子的存在,具有划时代的意义;它对原子结构及分子结构都给予了新的诠释。

1935年他曾来中国,在清华大学讲学,并曾被选为中国物理学会名誉会员。

彼得·德拜(Peter Debye,1884-1966,中排左一),是出生于荷兰的美国物理化学家,发明了著名的德拜相机,使得X光材料分析成为一门课程。

1936年,因通过偶极矩研究及X射线衍射研究对分子结构学科所作贡献而获诺贝尔化学奖。

物理学,在通常的认识中是被男性占据的领地。梦之队差一点又将佐证这一常识,但偏偏就有那么个"出格"的人打破了这一"神话",那便是居里夫人。

1867年出生的玛丽·斯可罗多夫斯·居里(Marie Curie,1867-1934,前排左三)尽管受教育较晚,却一点都没阻拦她在物理学、化学等领域的研究和所作的贡献。

居里夫人凭着坚韧的精神前进在严肃的学术领地中,她选择"放射性"作为其一生要攻克的领地,研究了许多物质,发现钍及其化合物的特性与铀相同。研究沥青铀矿时,她发现了镭和钋。

1910年她成功地分离了纯镭。

因居里夫人的突出贡献,她曾两次获诺贝尔奖,1903年的物理奖,1911年的化学奖。

尼尔斯·玻尔

尼尔斯·亨利克·戴维·玻尔(Niels Henrik David Bohr,1885.10.7~1962.11.18),丹麦物理学家,哥本哈根大学的硕士和博士,丹麦皇家科学院院士,曾获丹麦皇家科学文学院金质奖章,英国曼彻斯特大学和剑桥大学名誉博士学位,1922年获得诺贝尔物理学奖。

玻尔通过引入量子化条件,提出了玻尔模型来解释氢原子光谱;提出互补原理和哥本哈根诠释来解释量子力学,他还是哥本哈根学派的创始人,对二十世纪物理学的发展有深远的影响。

泡利

奥地利物理学家沃尔夫冈·泡利(Wolfgang Pauli)生于1900年,1958年就去世了。他是本世纪初一位罕见的天才,对相对论及量子力学都有杰出贡献,因发现“泡利不相容原理”(Exclusion Principle)而获1945年诺贝尔物理学奖。这个原理是他在1924年发现的,对原子结构的建立与对微观世界的认识有革命性的影响。

波恩

马克斯·玻恩(1882年12月11日~1970年1月5日),德国犹太裔理论物理学家,量子力学奠基人之一。因对量子力学的基础性研究尤其是对波函数的统计学诠释,获得1954年的诺贝尔物理学奖。1901年起在布雷斯劳、海德堡、苏黎世和哥廷根等各所大学学习,先是法律和伦理学,后是数学、物理和天文学。1907年获得博士学位。1912年与西尔多·冯·卡门合作发表了《关于空间点阵的振动》的著名论文,从此开始了他以后几十年创立点阵理论的事业。1921年成为哥廷根大学物理系主任。1936年任爱丁堡大学教授,1937年当选为英国伦敦皇家学会会员。玻恩还是《哥廷根宣言》的签署人。

海森堡

海森堡是继爱因斯坦之后最有作为的科学家之一。与爱因斯坦受普朗克的量子理论的启发而提出了光量子假设一样,海森堡也是得益于爱因斯坦的相对论的思路而于1925年创立起了矩阵力学,并提出不确定性原理及矩阵理论。量子力学是人们研究微观世界必不可少的有力工具。由于对量子理论的新贡献,他于1932年获得了诺贝尔物理学奖。海森堡还完成了核反应堆理论。由于他取得的上述巨大成就,使他成了20世纪最重要的理论物理和原子物理学家。德国物理学家维尔纳·卡尔·海森堡由于在取得整个科学史上的最重要的成就之一——量子力学的创立中所起的作用,于1932年获得诺贝尔物理奖。

薛定谔

奥地利物理学家,量子力学奠基人之一,发展了分子生物学。维也纳大学哲学博士。苏黎世大学、柏林大学和格拉茨大学教授。在都柏林高级研究所理论物理学研究组中工作17年。因发展了原子理论,和狄拉克(Paul Dirac)共获1933年诺贝尔物理学奖。又于1937年荣获马克斯·普朗克奖章。物理学方面,在德布罗意物质波理论的基础上,建立了波动力学。由他所建立的薛定谔方程是量子力学中描述微观粒子运动状态的基本定律,它在量子力学中的地位大致相似于牛顿运动定律在经典力学中的地位。提出薛定谔猫思想实验,试图证明量子力学在宏观条件下的不完备性。亦研究有关热学的统计理论问题。在哲学上,确信主体与客体是不可分割的。主要著作有《波动力学四讲》《统计热力学》《生命是什么?——活细胞的物理面貌》(1946)等。

布拉格

威廉·劳伦斯·布拉格和他的父亲威廉·亨利·布拉格通过对X射线谱的研究,提出晶体衍射理论,建立了布拉格公式,并改进了X射线分光计。父子二人共同获得1915年的诺贝尔物理学奖。获奖时劳伦斯·布拉格年仅25岁,是历史上最年轻的诺贝尔物理学奖获奖者。

劳伦斯·布拉格后来的主要兴趣是应用X射线分析蛋白质分子的结构,这项工作先是在剑桥大学的卡文迪什实验室进行,后来他在皇家研究所戴维-法拉第实验室时继续了这项研究。这项研究获得了巨大成功,第一次确定了生命物质极其复杂的分子结构。

德布罗意

法国著名理论物理学家,诺贝尔物理学奖获得者,波动力学的创始人,物质波理论的创立者,量子力学的奠基人之一。法国科学院院士。

朗缪尔

1906年在德国格丁根大学获化学博士学位。1906~1909年在斯蒂芬斯理工学院任教。1909年起在纽约的通用电气研究实验室研究物理化学,任助理主任,1932年任副主任。朗缪尔于1912年研制成功高真空电子管,使电子管进入实用阶段。1913年研制成充氮、充氩白炽灯。1924~1927年发明氢原子焊枪。他还研制出高真空水银泵和探测潜艇用的声学器件。他在电子发射、空间电荷现象、气体放电、原子结构及表面化学等科学研究方面也作出很大贡献。他因在原子结构和表面化学方面取得的成果,获得1932年度诺贝尔化学奖。1915年和1920年两度获美国化学学会的尼科尔斯奖章,1918年获皇家学会的休斯奖章和朗福德奖章,1944年获法拉第奖章。1940年起朗缪尔对云和降水微物理学和人工降雨试验作出重要贡献。他在1944年发表《上升饱和冷气流中过冷却微滴》一文后,和他的助手于1946年首次探索用碘化银和固体二氧化碳(干冰)播云降水的可能性。1948年发表《暖积云中连锁反应所导致的降雨》一文,对大云滴在重力场中下落时捕获小云滴的效率和碰撞增长率作了定量的计算,提出云滴破碎-增长的连锁反应时的最小半径和二次破碎时所处的最低高度等新见解,被称为朗缪尔连锁反应。

康普顿

美国著名的物理学家、“康普顿效应”的发现者。康普顿效应是近代物理学的一大发现,它进一步证实了爱因斯坦的光子理论,揭示出光的二象性,从而导致了近代量子物理学的诞生和发展;另一方面康普顿效应也阐明了电磁辐射与物质相互作用的基本规律.因此,无论从理论或实验上,它都具有极其深远的意义.康普顿因此获得1927年度诺贝尔物理学奖。

理查森

O.W.里查森(Sir Owen Willans Richardson ,1879-1959),英国伦敦大学教授,热离子学(热阴极电子学)的创始人。在第二次世界大战期间,里查森致力于雷达、声纳、电子检测仪器以及磁控管、速调管等项目的研究。他的科学活动和无线电电子学紧密相联,不断促进无线电电子学的发展。1928年获诺贝尔物理学奖,以表彰他对热电子发射现象的工作,特别是发现了以他名字命名的定律,里查森热电子发射定律。

布里渊

法国物理学家和数学家,他在发展量子力学上作出了重大贡献。

该届索尔维会议上有三大阵营。以玻尔为中心的便是哥本哈根学派,年轻、激情是他们的标签,因而被称为反叛的一群。其中有尼尔斯·玻尔、马克斯·玻恩、海森伯、沃尔夫冈·泡利等。

尼尔斯·玻尔(Niels Bohr,1885-1962,中排右一),在量子力学的发展上提出了具有突破性的"对应理论",成为量子力学的奠基人之一,哥本哈根学派的掌门人。

马克斯·玻恩(MaxBorn,1882-1970,中排右二)是德国理论物理学家,量子力学的奠基人之一。从1923年开始,他致力于发展量子理论。由于他从具体的碰撞问题的分析出发,提出了波函数的统计诠释波函数的二次方代表粒子出现的概率,于1954年获得了诺贝尔物理学奖。

同为德国人的海森伯(Werner Karl Heisenberg,1901-1976,后排右三)是量子力学第一种有效形式(矩阵力学)的创建者,他更是为后人留下了一个神秘诡谲的"海森伯之谜"(后称为"不确定关系")。1929年,他同W.E.泡利一道曾为量子场论的建立打下基础 ,首先提出基本粒子中同位旋的概念。1932年获诺贝尔物理学奖。"二战"期间,纳粹德国召集众多科学家研制原子弹,海森伯是其中核心人物,但最后德国并没有造出原子弹,有一说法正是海森堡没有尽全力,但海森伯本人一直拒绝披露其中的真相。

美籍奥地利科学家沃尔夫冈·泡利(Wolfgang Pauli,1900-1958,后排右四)是迎着20世纪的曙光来到世界的,父亲、教父坚深的物理学背景使其从小在物理学的润"物"细无声中成长。泡利是上世纪主要的理论物理学家之一。不相容原理、核子自旋的假设、中微子的假设,以及粒子自旋和统计之间关系的阐述,都是他对物理学的发展作出的卓越的贡献。

尽管哥本哈根学派所提出的量子力学有无穷的魅力,但爱因斯坦、薛定谔、德布罗意等人还是对此提出了质疑,这些质疑同样促进了量子力学的发展。

阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein,1879-1955,前排正中)的名字与相对论是截然不可分的,不过这位20世纪最有智慧的头脑还提出过光量子,他和马克斯·普朗克、尼尔斯·玻尔一样为量子力学最初的发展做出了巨大贡献。在这张照片中,他居于最突出的位置,可见他当时的地位。

埃尔温·薛定谔(Erwin Schrodinger,1887-1961,后排右六)是奥地利理论物理学家。20世纪20年代,因为量子力学的发展,薛定谔的名字与爱因斯坦、玻尔、玻恩、海森堡等捆在了一起,而那只半死半活的"薛定谔的猫"更是科学史上著名的怪异形象之一。1933年,薛定谔因建立描述电子和其他亚原子粒子的运动的波动方程,获得诺贝尔物理奖。在爱因斯坦和玻尔的论战中,他是支持爱因斯坦最有力的科学家。

路易斯·德布罗意(Louls-Victorde Broglie,1892-1987,中排右三)是法国著名理论物理学家,物质波理论的创立者。1924年11月,德布罗意在博士论文中阐述了著名的物质波理论,并指出电子的波动性。这一理论为建立波动力学奠定了坚实基础。由于这一划时代的研究成果,使他获得1929年的诺贝尔物理学奖,同时也使他成为第一个以学位论文获得诺贝尔奖金的学者。

实验派

照片中,除以爱因斯坦和玻尔为轴心人物的两大阵营外,还有另一派,那是只关心实验结果的实验派,包括布喇格和康普敦。

康普敦(A.H.Compton,1892-1962,中排右四),他于1922-1923年间研究了X射线经金属或石墨等物质散射后的光谱。在索尔维的峰会上,他倾心于他的实验成果,报告了康普顿实验以及其和经典电磁理论的不一致,而劳伦斯·布拉格则做了关于X射线的实验报告。出现在照片中的威廉·亨利·布拉格(W.H.Bragg,1862-1942,中排左三)便是其父亲,现代固体物理学的奠基人之一。由于在使用X射线衍射研究晶体原子和分子结构方面所作出的开创性贡献,他与儿子分享了1915年诺贝尔物理学奖。

量子力学论战

量子力学产生以来,正确性以被大量实验验证.

然而,量子力学存在一个重大问题没有解决:量子力学是否是完备的,波函数是否精确描写了单个体系的状态.

哥本哈根学派认为:

1.波函数精确地描述了单个体系的状态.

2.波函数提供统计数据,测不准关系的存在是由于粒子与测量仪器之间的不可控制性.

3.在空间,时间中发生的微观过程和经典因果律不相容.

爱因斯坦对此并不认同,一个没有严格因果律的物理世界是不可想象的.

他认为:量子力学可能出了问题.

一场世纪大辩论即将展开.

第一次论战

第五届索尔维会议召开,主题是光子和电子.

派系

会议分为三派:

实验派:布拉格 康普顿

哥本哈根学派:波尔波恩 海森伯

爱因斯坦派:爱因斯坦 德布罗意 薛定谔

论战展开

德布罗意说:粒子是波场中的一个奇异点,波引导着粒子运动.

泡利狠狠批评这个理论,举出一系列实验结果反驳德布罗意,德布罗意被迫放弃自己的观点.

海森伯和波恩说:我们主张量子力学是完备的,它的基本物理假说和数学假设不能进一步修改.他们攻击薛定谔的电子云.

薛定谔承认自己的计算不完美,但谈论电子轨道是胡扯.

爱因斯坦发言

爱因斯坦终于说话了,他提出一个模型:

一个电子通过一个小孔得到衍射图像.

爱因斯坦指出两种观点:

1.这里没有一个电子,只有一团电子云

2.的确只有一个电子,波函数是"几率分布

爱因斯坦反对观点2,因为:

这种随机性表明同一过程产生不同结果.

即感应屏的许多区域同时对电子观测作出反应.

而这似乎暗示一种超距作用,从而违背相对论.

海森伯的回忆

"讨论很快就变成一场爱因斯坦和波尔之间的决斗."

"我们一般在旅馆用早餐就见面,于是爱因斯坦就描绘一个思维实验,他认为从中可以清楚地看出哥本哈根解释的内部矛盾."

"一般来说玻尔在傍晚的时候就对这些理想实验完全心中有数,他会在晚餐时把它们分析给爱因斯坦听.爱因斯坦对这些分析提不出反驳,但在心里他是不服气的."

爱因斯坦的失利

爱因斯坦如此虔诚地信仰因果律,以致决不能相信哥本哈根那种愤世嫉俗的概率解释.

"上帝不掷骰子!"

但是第一次论战他输了.输给玻尔的哥本哈根学派.

三年后的秋天,第六届索尔维会议在布鲁塞尔召开.

爱因斯坦的算盘

爱因斯坦凭着和玻尔交手的经验知道:

在细节问题上是争不出个什么所以然

他必须得瞄准最关键的精髓所在:不确定性原理!

爱因斯坦提出光箱实验

箱子里有若干光子.

打开时间Δt ,只放出一个光子,Δt确定

于是箱子轻了Δm ,可以用理想的秤测出

将Δm代入E=mc^2,ΔE也确定

ΔE和Δt都确定,测不准原理

ΔEΔt > h/2π不成立

这个实验的精髓所在是:

在精确测量Δt时,可以精确测量Δm

而Δm可以由质能方程转化为精确的ΔE

ΔE,Δt都是精确的,测不准关系失效了

玻尔对此毫无准备,他脸如死灰,呆若木鸡

第二天,玻尔的胜利到来了

玻尔指出:

一个光子跑了,箱子轻了Δm

用弹簧秤称,设置零点,设位移Δq

根据广义相对论的红移效应,箱子在引力场移动Δq,Δt也相应改变ΔT

可以计算:ΔT>h/Δmc^2

代入E=mc^2得ΔEΔT > h/2π

Δq

这次轮到爱因斯坦说不出话了

爱因斯坦的广义相对论推翻了他自己.

哥本哈根学派大获全胜.

玻尔又赢了.

爱因斯坦并不甘心

爱因斯坦不得不承认哥本哈根的解释是没有矛盾的,量子力学依靠概率论.但他认为这种统计描述并不是完整的"图像".

用爱因斯坦自己的话说,量子力学理论是不完备的,波函数并不能精确描写单个体系的状态.它所涉及的是许多体系,只是一个"系宗".

哥本哈根学派的统计描述只是一个中间阶段,应当寻求更完备的理论.

与此类似,玻姆的理论认为:

量子力学之所以是一个统计理论(哥本哈根派的解释),是因为存在还未发现的隐变量.个别体系的规律,正是由它们决定.

如果能找出隐变量就可以准确地决定微观现象每一次测量的结果,而不只是决定各种可能出现的结果的几率.

也就是说,如果发现隐变量,那么因果律还是存在的,"上帝不掷骰子".

爱因斯坦没有出席第七届索尔维会议,由于纳粹德国的迫害而背井离乡.

而这次会议的主题已改成原子物理.

量子力学的索尔维会议已经结束了.

然而事情并没有就此完结.

1935年,薛定谔发表论文《量子力学的现状》,提出了恶梦般的猫实验.

对次,哥本哈根学派只能吞下苦水,承认那只猫是处于"死活混合"的幽灵态.

他们对次的解释甚至涉及了"意识".

索尔维会议如一个历史舞台,见证着量子力学的发展与存在.

爱因斯坦似乎成了"反派",扮演着与当年那些妄图推翻相对论的人相似的角色.

而玻尔经受住这些考验,哥本哈根学派的思想广泛流传.